|

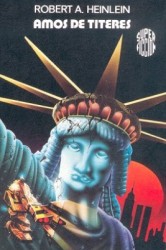

Amos de títeres |

Tiene su aquél recuperar hoy en día los libros de Robert Heinlein. No sólo por quedar fascinado con sus depuradas narraciones de ritmo ágil y sostenido, o abominar de su habitual alarde de individualismo total, capitalismo exacerbado y maniqueísmo desatado. Permite contemplar en su estado más refinado cómo aparecen los temas que fueron el pan nuestro de cada día en la ciencia ficción durante los años 40 o 50, y que, en gran parte, han pasado a mejor vida. En el caso de Amos de títeres estamos ante uno de los más significativos ejemplos de invasiones de la Tierra, escrito justo en el momento en el que este asunto comenzaba a ser de uso común tanto en el cine como en la literatura (aunque es de justicia reconocer el papel que 50 años antes había jugado el pionero entre los pioneros, H. G. Wells). Y debe haber precursores (la caza de brujas comenzó a lo grande durante la posguerra) pero se puede identificar esta novela como la que abrió la veda de las historias alegóricas en torno a un "peligro" omnipresente en la época: el comunismo anidado en la propia sociedad estadounidense. No hace falta comentar nada sobre la cruzada "moral" del senador McCarthy, la amenaza roja, la histeria antibolchevique, las listas negras o el frente interior, cuyos tentáculos resultan ostensibles en La invasión de los ladrones de cuerpos, de Jack Finney, llevado al cine por Don Siegel, o la genial parodia de Fredric Brown, Marcianos Go Home!. La invasión comienza como cualquier otra. En un pueblo tranquilo del centro de EE.UU. cae una nave espacial. En ella viajan los amos, unos seres que, a la que pueden, se pegan en la nuca de las personas y controlan sus actos sin que se pueda hacer nada para remediarlo. Su objetivo, cómo no, domeñar el mundo, y nada como el "mejor" país de la Tierra para iniciar su plan. Frente a él se sitúan el Patrón y sus chicos, una organización secreta de alto nivel que, alertada por el peligro que suponen, tienen que, primero, detener la propagación de los seres y, después, acabar con ellos. Pero claro, estando en un libro de Heinlein ya se sabe que el individuo que ha luchado más que nadie por su país y que tiene la receta para acabar con la amenaza tiene como adversario no sólo a su enemigo, sino a la incompetencia de una estructura esclerotizada llamada gobierno/senado/parlamento; un muro difícil de sobrepasar por la lacra de los intereses creados, su clasismo inherente o la descomunal inercia que arrastra. Como todo libro de este autor, Amos de títeres tiene dos lecturas posibles. Si se toma como una novela de aventuras, el ritmo es bestial y dura menos que un exhibicionista a la puerta de una comisaría. El sentido de la maquinaria narrativa está orientado al ciento por ciento hacia el entretenimiento más elemental y no hay la más mínima "complicación" en aspectos que puedan "despistar" como la psicología de los personajes, la estructura o el lenguaje. Esto es un pulp puro y duro, un paradigma de la ciencia ficción clásica, con su sabio omnisciente, su protagonista jovenzuelo que se va a curtir a su lado, la chica que está destinada por la gracia de Dios a ser su compañera en todos los sentidos, el malo es malo porque es malo,... ¡Joder! Si no fuese porque aparecen coches que vuelan se asemeja a la fantasía heroica más básica. La otra lectura viene de la mano de la filosofía Heinleiniana y sus mensajitos... Aquél que haya leído los comentarios que tengo por aquí sobre otras de sus obras como Estrella doble o Puerta al verano ya se imagina qué es lo que voy a poner a continuación. He de confesar que la influencia de sus ideas sociopolíticas en mi valoración final quizás sea un tanto injusta: juzgar a Heil Heinlein desde otro ámbito cultural en una época tan distinta no es demasiado apropiado. Sin embargo hace falta tenerlos cuadrados para, observado con distancia, no sentirse cariacontecido por su simpleza y la nada imaginativa aproximación a sus obsesiones. Primero por su manera de meter el pánico en el cuerpo de sus lectores ante los enemigos que, "sin asomo de duda", se estaban introduciendo entre los pacíficos ciudadanos americanos. Hay un pasaje revelador en el que el protagonista pasea por una ciudad y se da cuenta que al insidioso alienígena comunista no se le puede diferenciar de una persona normal, ni por sus actos externos, ni por su ropa, ni por su rutina,... Se hace necesario estar ojo avizor porque hasta el simpático vecino de la casa de al lado puede ser un activo colaborador del enemigo. También se podría hablar largo y tendido sobre ideas tan elocuentes como la diferencia entre el control al que someten los amos, en el que no hay elección posible, o la que hace el Patrón, un hijo puta, falso y manipulador de cuidado que constituye un "El fin justifica los medios" con patas. Pero, claro, su comportamiento hay que tomárselo de otra forma puesto que en ningún momento obliga a sus subalternos y éstos tienen en su mano hacer o no lo que "sugiere". Ni que decir tiene que está más claro que el caldo de un asilo que no hacer lo que él dice, cuando él dice y como él dice, es un error que sólo cometen los incautos y los insensatos. Sin olvidar momentos como cuando el presidente declara que cada americano que quede en los EE.UU. debe defender su país según sus posibilidades, o cuando el Patrón habla del resto del mundo y afirma que no se puede saber si en la U.R.S.S. han aterrizado ya los amos porque: a) Allí llevan siempre mucha ropa y hacer un reconocimiento físico es imposible b) No habría una variación sustancial en el comportamiento. Ideas que en el contexto de la situación argumental tienen su pase. Pero que analizado lo que hay detrás da miedo. Mucho miedo. Y esto es lo que hay. Como nota final, según voy leyendo la novelas de este autor que tengo pendientes me convierto en más ferviente seguidor de sus relatos. Desde luego que el Heinlein que ahí se encuentra es el mismo, pero como los cuentos tienen una extensión mucho más limitada es más fácil centrarse en la idea en torno a la que están construidas, dejarse llevar por su talento narrativo y olvidarse de su figura. Se disfruta mucho más. |